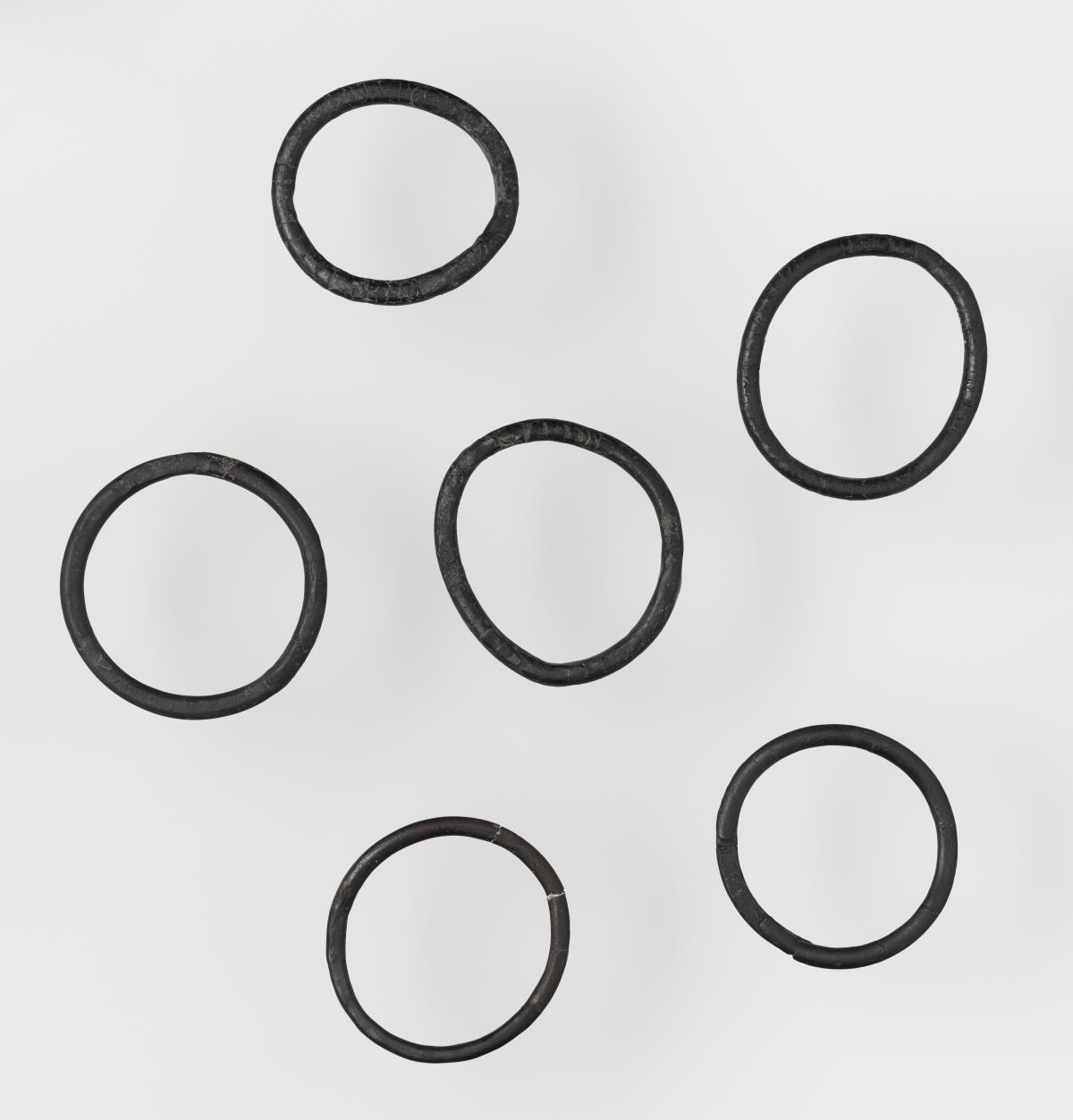

Three bronze basins were positioned against the wall of the funerary chamber. Although these basins are not directly related to the banquet, their placement in the tomb suggests that they may have been used in this context.

Two of the basins have a diameter of 35 centimeters and feature handles adorned with three palmettes and ovoid buttons. One of these basins has a beaded cord welded to the top of its wall. These basins, characterized by their handles and flat bottoms, were produced in Etruria. The decoration on the handles is reminiscent of artifacts from the Vulci region, which dates from 510 to 480 B.C. Metallographic analysis conducted by David Bougarit and Benoît Mille indicates that these basins may have originated from the same workshop as the oenoche.

The third basin has a diameter of 55 centimeters and features an umbilicus. Its edge is decorated with an intricate braid, resembling the decoration found on the Lebes of Sainte-Colombe-sur-Seine. This suggests a possible connection between these two tombs, which were created around the same time.

The exact function of these basins remains uncertain. However, it is possible that they were not used for serving food but rather for ablution. Indeed, purification and cleansing, especially of the hands, were important rituals during Greek banquets.